はじめまして!

内科専攻医1年目(医師3年目)のkentoです。

初投稿なので簡単に自己紹介をさせていただきますと、

- 関東の出身で東京の大学を出て、

- 静岡の病院で初期研修をしたあと、

- 専攻医として福岡の飯塚病院にやってきました!

…こう見ると地理的にはすごくふらふらしていますが、

大学時代に緩和ケアに興味をもって、

そのころからずっと、将来は緩和ケアに携わりたいと考えていました。

今年度からは

連携医療・緩和ケア科に所属し、内科プログラムを開始しています。

そしていよいよ緩和ケア科としての仕事…! と思いきや、

現在は(というか入職してからずっと)他科をローテート中。

科のスタッフの方々には仲良くしていただきながらも、

未だ連携医療・緩和ケア科としての日常業務はこれっぽっちも経験していません。。

そんな僕が、このブログを読んでくださる皆さんのためにできること。

それは、

緩和ケアに興味はあるし、

できれば少し学んでみたいけれど、

いったい何からどうやって学んだらいいの??

という疑問の答えを探すこと!

緩和ケアは他の診療科と比べればまだまだマイナーではあるものの、

少し調べてみれば、セミナーや参考書も割とたくさん。

ただ、

興味はあっても参加するにはちょっとハードルが高かったり、

なんとなくいつか、と後回しにしている方もきっといるはず。

そこで!

医者としてはヒヨコ(働きはまだまだ)な上に、

緩和ケアに関してはタマゴ(働いてもいない)の僕が、

だからこそ、いろいろな勉強会や参考書に触れてみて、

そこで学んだことや感じたことをお伝えできればと思います。

3分くらいでさくっと読めて、

「この勉強会・参考書って、こんな感じなんだー」と思ってもらえるような、

そんな記事をお届けしていきます!

救急×緩和ケアLive(2021/06/24)

今回は、6月24日にフェイスブックでライブ配信された「救急×緩和ケアLive」についてです。

「救急×緩和ケアLive」は

救急や集中治療の領域における緩和ケアを学ぶオンライン勉強会です。

月1回程度、Facebook Liveでのライブ配信を行っており、

アーカイブを後日視聴することも可能です。

今回は、「コロナ禍のアメリカ医療の現状」というテーマで、

ハーバード大学医学部救急部助教授の大内啓先生のレクチャーでした。

アメリカの驚くべき現状と、救急医の取り組み

今回の内容は以下の3点でした。

1.コロナ禍のボストンとアメリカの現状

2.どうしてこうなったか?

3.アカデミック救急医に何ができるのか?

それぞれたくさんの写真や資料を示しつつ、

興味深い解説をしていただきました。

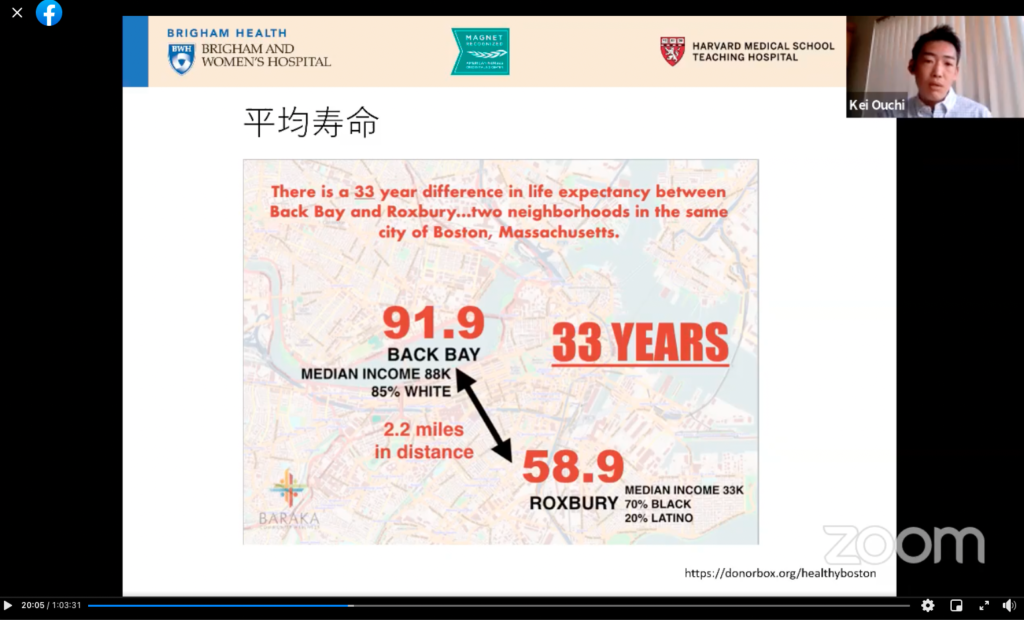

中でも驚くべきは、アメリカの社会格差について。

ボストンのある2つの地域では、たった2.2マイルしか離れていないにも関わらず、

なんと平均寿命が33年も違うのだそうです。

日本ではあまり想像ができませんが、こういった社会格差が、

コロナ禍における医療にも大きな影を落としているようです。

「関係ない人と喋る機会がすごく大事だった」

レクチャーでは、

アメリカやボストンの現状と、そこで救急医が取り組んできたことについて、

さまざまな驚きと発見を得ることができました。

しかしさらに印象深かったのは、

レクチャー後の質疑応答の中で先生が振り返った、

壮絶な現場でのご自身の心境でした。

「関係ない人と喋る機会がすごく大事だった」

「関係ある人とブリーフィングする時間も重要だった」

過酷な状況の中では医療者のバーンアウトも大きな問題です。

それを防ぐため、医療者だけのための精神科医がいたり、一定の時間ずっとzoomが開いていて、

来たい人が来て喋りたい人が喋ることのできる場があったりしたそうです。

そういった仕組みや場所があったことはとても良かったとおっしゃっていました。

実際の苦しい思いや救われた経験を、

思い出しつつゆっくりとお話する姿を見ているうちに、

「最前線にいる一人の医者としての実感」のようなものを、

全く関係のない身でありながらも少なからず感じることができました。

次回は??

今回は、

日本にいてはなかなか知ることのできない、

コロナ禍のアメリカの医療現場を垣間見ることができました。

次回の「救急×緩和ケアLive」は、

飯塚病院救急科の片桐欧先生による、「いつ蘇生中止をするべきか? TOR(Termination Of Resuscitation)の現状とエビデンス」です。

よければ是非、チェックしてみてくださいね!